› 音楽企画湖音ko-on 白谷仁子のブログ「音・人・里」 › 2014年09月

› 音楽企画湖音ko-on 白谷仁子のブログ「音・人・里」 › 2014年09月2014年09月27日

合唱コンクールにおもうこと。。。

声は人をつなぎ、歌は心をむすぶ。

そしてそこに生まれるのが「音楽」。。。

《七尾山と雲》

『審査委員長』』という立派な肩書きをもらって、市内外の中学校の合唱コンクール(コーラスコンテスト)に出かけるようになって、10年以上が経つ。

毎年、ほとんど同じいくつかの合唱曲が演奏され、私達審査を任されたものたちは、そのクラスの良いところを耳を研ぎ澄まして聴く。

その時の演奏からは、ステージに立つまでの生徒達のドラマは見えない。

それを知っているのは、担任の先生とクラスの仲間。。。

毎年、何人かの生徒が、合唱コンクールの伴奏をしてきた。

彼女たちの夏休みは、曲によっては厳しいものとなる。

中学3年になると、受験勉強との両立で、たいていの生徒は伴奏をやりたがらない。

だけど私は、最後の合唱コンクールだからこそ、伴奏をやって欲しいと思うのだ。

今年は、無理に補講レッスンを入れることもなく、3人の生徒が立派に伴奏という大役を果たした。

めずらしく、審査に行く日と重ならなかったので、少し仕事の都合をつけ、今日は合唱コンクールに出かけた。

どれも皆、いい演奏だった。

中学生の時にしか作れないハーモニーを、大切にして欲しいと思った。

透明な声と心が作る、その時だけのハーモニーを。。。

夜のレッスンは、高校生のメンデルスゾーンの無言歌集「葬送行進曲」。

言葉のないその歌を、まるで語るように奏でて行く生徒の背中を見ながら、昨日の夕方、レッスン室の窓から見えた、空のかわいい雲たちを思った。

続きを読む

2014年09月25日

秋の色。。。

春は淡い水色。

夏は冴えわたる碧。

冬はチカチカと光る白。

秋は・・・

《エノコログサ 花言葉「遊び」》

季節を色でたとえる・・・そんな遊びをしたことがあった。

風の匂いとか、お日さまの光を、子どもは敏感に感じる事が出来る。

今も時折、足をとめてぼんやりと考えたりする…

「今日は何色だろう・・」

秋は色にたとえるのがむずかしい。。。私にとって。

秋はその時々によって、色が変わるから。

そして、秋はとても忙しそうだから。

ただ、今年の秋は、とてもやわらかだ・・・そう感じる。

去年よりも、一昨年よりも、今年の秋はやわらかだ。

「秋を色にたとえると・・・」

あの人は何て言うだろう。

生徒たちの答えは何だろう。

私の大切な人は、何色と答えるだろう。。。

続きを読む

夏は冴えわたる碧。

冬はチカチカと光る白。

秋は・・・

《エノコログサ 花言葉「遊び」》

季節を色でたとえる・・・そんな遊びをしたことがあった。

風の匂いとか、お日さまの光を、子どもは敏感に感じる事が出来る。

今も時折、足をとめてぼんやりと考えたりする…

「今日は何色だろう・・」

秋は色にたとえるのがむずかしい。。。私にとって。

秋はその時々によって、色が変わるから。

そして、秋はとても忙しそうだから。

ただ、今年の秋は、とてもやわらかだ・・・そう感じる。

去年よりも、一昨年よりも、今年の秋はやわらかだ。

「秋を色にたとえると・・・」

あの人は何て言うだろう。

生徒たちの答えは何だろう。

私の大切な人は、何色と答えるだろう。。。

続きを読む

2014年09月14日

座・楽庵「おとくら」5周年によせて。。。

もう5年…

まだ5年…

高宮の、座・楽庵「おとくら」が今年の秋で5周年を迎える。

(http://otokura.jimdo.com/)

《10月5日開催の、おとくら5周年記念コンサート》

5年前・・・

県立大学の学生さん達が改修し、立ち上げたばかりの「おとくら」からの依頼で、私はコンサートをひらいた。

蔵に入りきらないお客様が、喫茶スペースやギャラリーからも、拍手を送って下さったのが昨日のような、ずっとまえのような…今、とても不思議な気持ちに包まれている。

その時のお客様は、今も「おとくらコンサート」の常連さんとして、足を運んで下さっていることが、私には何より嬉しい。。

5年の間に、学生さん達は卒業し、毎年新しいメンバーで運営されてきた「おとくら」。

先生方のご指導と、いつも学生さんを温かく見守り続けたオーナー加藤さん、そして、おとくらを運営する学生さんたちの心が、今の「座・楽庵 おとくら」を《人の集う場所》としたのだ。

学生さんと同世代の娘を持つ私にとって、立ち上げ当時から、おとくらメンバーは「可愛い子供たち」だった。

コンサートや、イベントに関わり、学生さんと接しながら、それぞれが「今」を頑張っている姿が、私にはとても眩しかった。

そして、自分の学生時代を懐かしく思い出させてくれた。。。

「頑張る自分の中に、時には逃げ出す自分がいてもいい。

全部がそのままの自分なのだと受け止め、ひたすらに今の自分を信じて歩いていって欲しい。。。」

そんな思いを込めて、今回はこの歌をプログラムに加えた。

ダイアナ・ロスは、私が高校の時からピアノの弾き語りをしていた、大好きなアーティスト。。。

Don't lose your way

With each passing day

You've come so far

Don't throw it away

Live believing

Dreams are for weaving

Wonders are waiting to start

Live your story

Faith, hope & glory

Hold to the truth in your heart

If we hold on together

I know our dreams will never die・・・

足もとをたしかめながら

一日一日を生きて行く

ここまできたの

投げ出してはだめ

夢を信じて生きていけば

奇跡はきっとおこる

信念と希望を抱いて

自分の心に忠実に生きて

みんなの心を一つに結べば

夢はけっして消えはしない・・・

Diana Ross『 If we hold on together 』から

《グループ名「Trio 沙羅」は、3人が学んだ相愛大学の同窓会「沙羅の木会」から。》

今回、5周年記念コンサートは、私がちょうど「おとくら」の学生さん達の年に憧れ歌っていた、スタンダードジャズのプログラム。

軽音楽部で一緒に活動していたSaxophoneの岡崎雄子さん、そして、私のパートナー竹中直美さんとで結成した「Trio 沙羅」のクラシカル・ジャズを。

*整理券は、「高宮宿 座・楽庵」にてお渡し、或いは下記までご連絡を。

問合せ:おとくらプロジェクト 090-5677-1897(金子) 音楽企画 湖音 090-4300-9616(白谷)

続きを読む

まだ5年…

高宮の、座・楽庵「おとくら」が今年の秋で5周年を迎える。

(http://otokura.jimdo.com/)

《10月5日開催の、おとくら5周年記念コンサート》

5年前・・・

県立大学の学生さん達が改修し、立ち上げたばかりの「おとくら」からの依頼で、私はコンサートをひらいた。

蔵に入りきらないお客様が、喫茶スペースやギャラリーからも、拍手を送って下さったのが昨日のような、ずっとまえのような…今、とても不思議な気持ちに包まれている。

その時のお客様は、今も「おとくらコンサート」の常連さんとして、足を運んで下さっていることが、私には何より嬉しい。。

5年の間に、学生さん達は卒業し、毎年新しいメンバーで運営されてきた「おとくら」。

先生方のご指導と、いつも学生さんを温かく見守り続けたオーナー加藤さん、そして、おとくらを運営する学生さんたちの心が、今の「座・楽庵 おとくら」を《人の集う場所》としたのだ。

学生さんと同世代の娘を持つ私にとって、立ち上げ当時から、おとくらメンバーは「可愛い子供たち」だった。

コンサートや、イベントに関わり、学生さんと接しながら、それぞれが「今」を頑張っている姿が、私にはとても眩しかった。

そして、自分の学生時代を懐かしく思い出させてくれた。。。

「頑張る自分の中に、時には逃げ出す自分がいてもいい。

全部がそのままの自分なのだと受け止め、ひたすらに今の自分を信じて歩いていって欲しい。。。」

そんな思いを込めて、今回はこの歌をプログラムに加えた。

ダイアナ・ロスは、私が高校の時からピアノの弾き語りをしていた、大好きなアーティスト。。。

Don't lose your way

With each passing day

You've come so far

Don't throw it away

Live believing

Dreams are for weaving

Wonders are waiting to start

Live your story

Faith, hope & glory

Hold to the truth in your heart

If we hold on together

I know our dreams will never die・・・

足もとをたしかめながら

一日一日を生きて行く

ここまできたの

投げ出してはだめ

夢を信じて生きていけば

奇跡はきっとおこる

信念と希望を抱いて

自分の心に忠実に生きて

みんなの心を一つに結べば

夢はけっして消えはしない・・・

Diana Ross『 If we hold on together 』から

《グループ名「Trio 沙羅」は、3人が学んだ相愛大学の同窓会「沙羅の木会」から。》

今回、5周年記念コンサートは、私がちょうど「おとくら」の学生さん達の年に憧れ歌っていた、スタンダードジャズのプログラム。

軽音楽部で一緒に活動していたSaxophoneの岡崎雄子さん、そして、私のパートナー竹中直美さんとで結成した「Trio 沙羅」のクラシカル・ジャズを。

*整理券は、「高宮宿 座・楽庵」にてお渡し、或いは下記までご連絡を。

問合せ:おとくらプロジェクト 090-5677-1897(金子) 音楽企画 湖音 090-4300-9616(白谷)

続きを読む

2014年09月13日

コーラス ユウスゲ…心の笑顔。。。

バルコニーの手すりまで、ツルが伸びているゴーヤは、もうとっくに終わった夏を気にもとめず、可愛い黄色い花を咲かせていた。

爽やかな秋風と、ユウスゲさんたちの笑顔が、あまりにもピッタリな一日だった。。。

《長浜公民館2階のバルコニーから》

もう何年も通ってきた公民館。。。

2階の窓から外を眺めようと思ったのははじめてだった。

昨日は、コーラスユウスゲの練習日だった。

11人と一人の見学者の笑顔が、いっせいに私にむいた時、その美しさにドキドキした。。

私よりも長く生きてきたその人達は、わたしよりもうんと沢山の喜びをかみしめ、それと同じかそれ以上に悲しみを乗り越えてきたに違いない。

歳を重ねた女性の笑顔は美しい。

長年重ねられてきた笑顔のしわが、その人の本当の心の笑顔を作り出すから。

そんな笑顔にかこまれていると、自然と私も笑顔になる。

「ありがとう。。。」といいたくなる。。。

2014年09月08日

仲秋の名月「東京災難畫信」。。。

「青山の原で、薄を引いてゐる女があった。

何げなく見て過ぎたが、けふは仲秋名月の宵であった。

着るものも不自由勝ちなバラック生活の中でも、

望月の供物を忘れない人があるのであった。」

竹久夢二(仲秋の名月より)

まわりを山でかこまれた我が家では、おひさまもお月さんも、なかなか現れてくれない。

ちょうど19:30、娘達に声をかけ、肌寒さを感じる涼やかな庭に出た。

私の思った通り、まん丸の大きなお月さんは、半分顔を出していた。

91年前の9月1日、大正十二年に関東大震災が起こった。

一昨年、東京の弥生美術館で知った、竹久夢二の『東京災難畫信』。

夢溢れる表紙画や美人画を描いていた夢二が、瓦礫の山と化した東京の街を歩き回り、悲しみに満ちたスケッチ画や記事を書いていたことを、私はその時はじめて知った。。

夢二が青山の原で見かけた、「薄を引いていた女性」とは、どんな女性だったのだろう。

夢二の絵には、子どもと友に空を見上げる後ろ姿の女性。。。

どんな環境にあっても、どんな気持ちの時も、そういう女性でありたいと思う。

80年前の9月1日、50歳を待たずに竹久夢二がこの世を去った。

いつもより大きなまん丸のお月さんを、娘達と眺めながら、命のこととか、家族のこととか、色々考えた。。

何げなく見て過ぎたが、けふは仲秋名月の宵であった。

着るものも不自由勝ちなバラック生活の中でも、

望月の供物を忘れない人があるのであった。」

竹久夢二(仲秋の名月より)

まわりを山でかこまれた我が家では、おひさまもお月さんも、なかなか現れてくれない。

ちょうど19:30、娘達に声をかけ、肌寒さを感じる涼やかな庭に出た。

私の思った通り、まん丸の大きなお月さんは、半分顔を出していた。

91年前の9月1日、大正十二年に関東大震災が起こった。

一昨年、東京の弥生美術館で知った、竹久夢二の『東京災難畫信』。

夢溢れる表紙画や美人画を描いていた夢二が、瓦礫の山と化した東京の街を歩き回り、悲しみに満ちたスケッチ画や記事を書いていたことを、私はその時はじめて知った。。

夢二が青山の原で見かけた、「薄を引いていた女性」とは、どんな女性だったのだろう。

夢二の絵には、子どもと友に空を見上げる後ろ姿の女性。。。

どんな環境にあっても、どんな気持ちの時も、そういう女性でありたいと思う。

80年前の9月1日、50歳を待たずに竹久夢二がこの世を去った。

いつもより大きなまん丸のお月さんを、娘達と眺めながら、命のこととか、家族のこととか、色々考えた。。

2014年09月07日

竹久夢二展。。。

ベル・エポックを生きた夢二とロートレック。。。

生誕130年を迎えた竹久夢二とロートレックの世界に、私は堪能した。

夢二郷土美術館・朝日新聞社主催の竹久夢二展「ベル・エポックを生きた夢二とロートレック」は京都高島屋で明日まで開催されている。

200点の作品の中には、初めて見るものもあり、私は時間を忘れ、夢二の世界に浸った。

同じ空間で、パリで活躍したアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの作品を観れたことも、大きな収穫だった。

夢二の「言葉」を歌い、詩を何度も繰り返し読んできた私にとって、夢二の絵ひとつひとつが、まるで語りかけてくるような錯覚に何度もおそわれた。

そして、夢二の女性に対する細やかな理解と愛情を、改めて思い知った日となった。

「ただ今宵 君とともにあるこそ 真実(まこと)なり」〜真実〜

「話す事よりもなによりも、ただ逢うために逢いたい」〜彦乃への手紙〜

「着るものも不自由勝ちなバラック生活の中でも、望月の供物を忘れない人があるのであった。」〜東京災難畫信(仲秋の名月)〜

言葉は絵となり、絵は音楽となる。。

そして音楽は、心の言葉を生み出す湖のようだと思う。。。

生誕130年を迎えた竹久夢二とロートレックの世界に、私は堪能した。

《京都高島屋 竹久夢二展「ベル・エポックを生きた夢二とロートレック」》

夢二郷土美術館・朝日新聞社主催の竹久夢二展「ベル・エポックを生きた夢二とロートレック」は京都高島屋で明日まで開催されている。

200点の作品の中には、初めて見るものもあり、私は時間を忘れ、夢二の世界に浸った。

同じ空間で、パリで活躍したアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの作品を観れたことも、大きな収穫だった。

夢二の「言葉」を歌い、詩を何度も繰り返し読んできた私にとって、夢二の絵ひとつひとつが、まるで語りかけてくるような錯覚に何度もおそわれた。

そして、夢二の女性に対する細やかな理解と愛情を、改めて思い知った日となった。

「ただ今宵 君とともにあるこそ 真実(まこと)なり」〜真実〜

「話す事よりもなによりも、ただ逢うために逢いたい」〜彦乃への手紙〜

「着るものも不自由勝ちなバラック生活の中でも、望月の供物を忘れない人があるのであった。」〜東京災難畫信(仲秋の名月)〜

言葉は絵となり、絵は音楽となる。。

そして音楽は、心の言葉を生み出す湖のようだと思う。。。

2014年09月05日

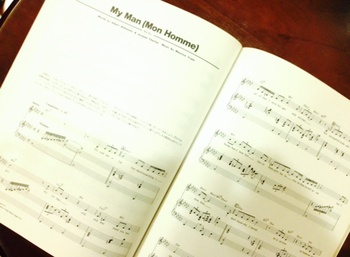

My Man... by ダイアナ・ロス

It cost me a lot

But there's one thing that I've got

It's my man

It's my man

〜「My Man」より〜

今日、楽譜が届いた。。

私の大好きなシンガー「ダイアナ・ロス」のベスト。

ずっと探していて、やっと手に入れた。

私がダイアナ・ロスを知ったのは、高校生の時。

4つ上の兄からLPレコードを聴かされ、瞬間にしてその声と音楽の虜になった。

とくに好きだったのは、「スパークル」と「My Man」。

音大受験の合間に弾き語りをしては、ダイアナに憧れ続けた。

大学の時、他大学の軽音楽部に所属していた私は、メンバーに頼んで一度だけ、ステージで念願の「スパークル」をうたった。

あの時の感動は、今も生々しいほどに心にしみついている。

当時、クラッシック以外は殆ど「耳コピ」で演奏していたので、ダイアナの楽譜は家には一つもなかった。

今回、ダイアナのナンバーを歌う機会をいただいたので、共演するピアニストに渡す楽譜を探していたのだ。

私はその1曲に、「My Man」を選んだ。。

「My Man」は、ダイアナのオリジナルではなく、ビリー・ホリディが1948年にリリースした曲。

G♭コードの32分音符に、ゾクゾクしながら弾き語り。。。

理不尽な愛を語りながら、「愛する」ということに、理由などないのだということを、これ以上ないほど可憐に歌うダイアナ。

私もほんの少しでも近づきたいと思った。。。

2014年09月04日

ハイジと遊んだ頃。。。

小さい頃見えたものが、今は見えなかったり…

小さい頃見えなかったものが、今は見えてしまったり。。。

玄関にランドセルをほっぽって、公園のぶらんこを目指して自転車をこいだ頃を、ふと思い出した。

周りのものは何でも遊び道具だった。

自分が正しいと思った事は、たとえ親にでも、あきらめずにひたすら思いをぶつけた。

叱られることをわかっていて、空き地の捨て子猫を、何度も何度も連れて帰った。

私は「あきらめる」ということが大嫌いだった。

成長して、「あきらめる」ことがずるいことではなくて、とても勇気のいることなのだと知った。

それから少しずつ、「あきらめる」理由を考えるのが上手になっていった。

見えないハイジと遊ぶことも、まして、ブランコに乗ることもなくなった今、ときおり、ふと思ったりする。

「子どもの頃の自分だったら、こんなとき何て思うだろう…なんて言うだろう…」

小さな小さなお人形だけれど、かわいらしい表情と、かわいらしい足先の指を見ていたら、なんだか心は小さな頃と何もかわっていないんだなと、不思議に納得した。

このブログを、愛すべきハイジに。。。

続きを読む

小さい頃見えなかったものが、今は見えてしまったり。。。

玄関にランドセルをほっぽって、公園のぶらんこを目指して自転車をこいだ頃を、ふと思い出した。

周りのものは何でも遊び道具だった。

自分が正しいと思った事は、たとえ親にでも、あきらめずにひたすら思いをぶつけた。

叱られることをわかっていて、空き地の捨て子猫を、何度も何度も連れて帰った。

私は「あきらめる」ということが大嫌いだった。

成長して、「あきらめる」ことがずるいことではなくて、とても勇気のいることなのだと知った。

それから少しずつ、「あきらめる」理由を考えるのが上手になっていった。

見えないハイジと遊ぶことも、まして、ブランコに乗ることもなくなった今、ときおり、ふと思ったりする。

「子どもの頃の自分だったら、こんなとき何て思うだろう…なんて言うだろう…」

小さな小さなお人形だけれど、かわいらしい表情と、かわいらしい足先の指を見ていたら、なんだか心は小さな頃と何もかわっていないんだなと、不思議に納得した。

このブログを、愛すべきハイジに。。。

続きを読む